心臓カテーテル班

冠動脈疾患を中心に、末梢血管疾患、弁膜症、心筋・心膜疾患、先天性心疾患、肺高血圧症などのカテーテル診断検査とカテーテル治療を合わせて年間1000件余り行っています。冠動脈病変の性状評価や治療後評価を行うための血管内超音波画像検査(IVUS)や光干渉断層法画像検査(OCT,OFDI)、血管内視鏡検査、治療適応を検討するための機能的虚血評価検査、石灰化病変治療を行うための特殊機器を常設し、冠動脈のみならず、下肢動脈や腎動脈、肺動脈の狭窄・閉塞病変の治療も積極的に行っています。閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔焼灼術、弁膜症に対する僧帽弁交連切開術や経皮的僧帽弁クリップ術(MitraClip)、経皮的大動脈弁置換術(TAVI)も行っており、心臓外科医や麻酔科医などを含めて結成した「ハートチーム」での意見交換と密な連携で、安全かつ最適なカテーテル治療を目指しています。

研究面においては、虚血性非閉塞性冠疾患(INOCA)および冠微小循環障害(CMD)の診断や治療に関わる研究を行っています。従来の冠動脈アセチルコリン負荷試験に加え、専用検査機器を導入している施設のみ実施可能な冠微小循環機能評価検査を積極的に行っており、日本人における本疾患のエビデンス創出を目的とした多施設共同研究にも参加しています。この微小循環障害は虚血性心臓病以外の心不全や心筋症、肺高血圧症にも関与していることが考えられるため、これら疾患の冠動脈や肺動脈の微小循環機能評価も積極的に行い、新たな病態解明や治療戦略の構築を目指した研究へと結びつけています。

-

スタッフ紹介佐々木 健一郎、光武 良亮、仲吉 孝晴、板家 直樹、佐々木 雅浩、石松 高、山路 和伯、中野 仁晴、吉賀 巧

不整脈班

不整脈診療は、先天性から後天性疾患まで多岐にわたります。健康診断や日常診療での早期発見と適切な評価は、将来の重篤な病態の発生を未然に防ぐ鍵となります。特に、ブルガダ症候群やQT延長症候群のような突然死のリスクを持つ疾患の治療は、近年ますます重視されています。

頻脈や徐脈のような自覚症状を伴い、生活の質(QOL)に影響を及ぼす疾患にも対応しています。当院では、頻脈に対しては薬物治療と併せて、カテーテルアブレーション治療を年間約350例(累計4000例)行っております。また、徐脈や頻脈に対する植込みデバイス治療を年間約100例実施しています。現代の医療技術は驚異的に進化しており、以前は難治性とされた疾患も治療の範囲内となってきました。大学病院としての責任を果たすため、最新の先進機器を積極的に導入し、治療を行っております。特に、増加傾向にある心房細動の治療には、当院では2室体制でアブレーション治療を行っております。各室に3Dマッピングシステムを備え、国内に先駆けて高い安全性を持つクライオ冷却とレーザーの2種類のバルーンアブレーションシステムを導入しております。植込みデバイス治療に関しては、徐脈の補助に使用するペースメーカ、頻脈の治療に用いる植込み型除細動器ICDがあります。ペースメーカには心不全治療向けの両心室ペースメーカがあり、近年は新技術として心腔内に直接留置できる超小型リードレスペースメーカが使用できるようになりました。ICDは、両心室ペースメーカ機能付のCRTDと皮下植込み型のS-ICDを病態に応じて選択しております。これらのデバイス植込み手術は、高度な清潔環境下で行われ、特に両心室ペーシングデバイスの植込みには、ハイブリッド手術室を使用しております。これからもチーム医療のもと、紹介医の先生方と患者様の信頼に応え続けるべく、日々努力して参ります。

-

スタッフ紹介大江 征嗣、堀 賢介、伊藤 章吾、服部 悠一、北村 知聡

心不全・心筋症班

基礎部門

心筋傷害ストレスに対する心筋保護機構と心不全・心筋リモデリングの病態において、サイトカインと細胞内情報伝達の制御に焦点をあてて研究をおこなっています。JAK/STAT経路を制御するSOCS分子の臓器特異的な遺伝子改変マウスを用いて、梗塞後心不全、虚血再灌流障害、ドキソルビシン心筋症、remote ischemic preconditioning、また拡張障害や右心不全といった様々な心不全の病態解明に着手しています。新たな心不全の病態や心筋保護機構を明らかにし、新しい治療法の基盤となるような知見を見出すことを研究の目標としています。

診療部門

当院には、様々な心筋症や複雑な病態で治療抵抗性の心不全症例の紹介が多くあります。病棟主治医チームと共に心不全カンファランスで症例を検討し、診断や治療方針を決定しています。また、当院は植込み型補助人工心臓(VAD)の実施施設の1つであり、重症心不全症例については心臓移植の適応やVAD植込みの実施、術後管理に関して、心臓血管外科と協同し、診療に当たっています。心不全は医学的な側面とともに、心理的な側面と社会的な側面においての支援も重要であり、HST(Heart failure support team)による多職種カンファランスを定期的に行っています。さらに患者教育のための心不全共本の作成や地域連携パスの運用を行い、入院中だけでなく退院後外来に至るまで、地域一体となった心不全包括ケアに取り組んでいます。

VAD

補助人工心臓(VAD)とは、様々な内科的治療や外科治療を行っても心不全の状態となる重症心不全となった際に心臓のポンプ機能そのものを代行して全身に血液を循環させる機械です。手術前の心不全治療、ポンプ植え込み手術、手術後の機器教育や自宅環境整備などを当院の心臓外科と協力しながら治療を行なっています。自宅環境などを含めた多くの条件を整える必要がありますが、外来通院、就労就学も可能になります。

緩和ケア

緩和ケアと聞くと、死ぬ間際やもう治療法が無いなどの印象があると思います。心不全における緩和ケアは、心不全と初めて言われた時から始まる様々な問題を患者さんと医療者が共に解決し、生活の質を高めながら心不全という病気と共に歩んでいくために行う様々なケアになります。当院では多職種の専門家による心不全支援チーム(HST)を結成し、入院時から退院後に至るまで一人一人の患者さんの心不全治療に合わせたケアを行っています。

詳しくは、大学病院HPのVADチーム、HSTチームのページもご参照ください。

-

スタッフ紹介安川秀雄、佐々木知子、髙橋甚彌、野原正一郎、柴田龍宏、楊井俊之、岡部浩太、赤垣大樹、芝尾昴大

画像診断班

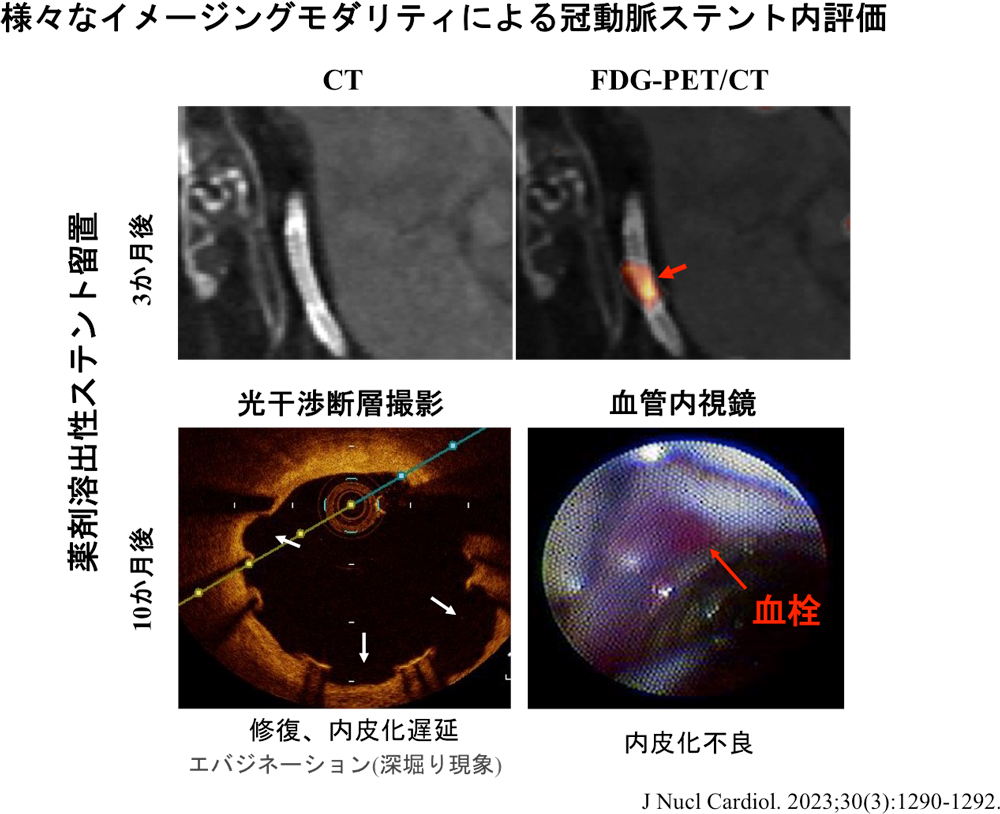

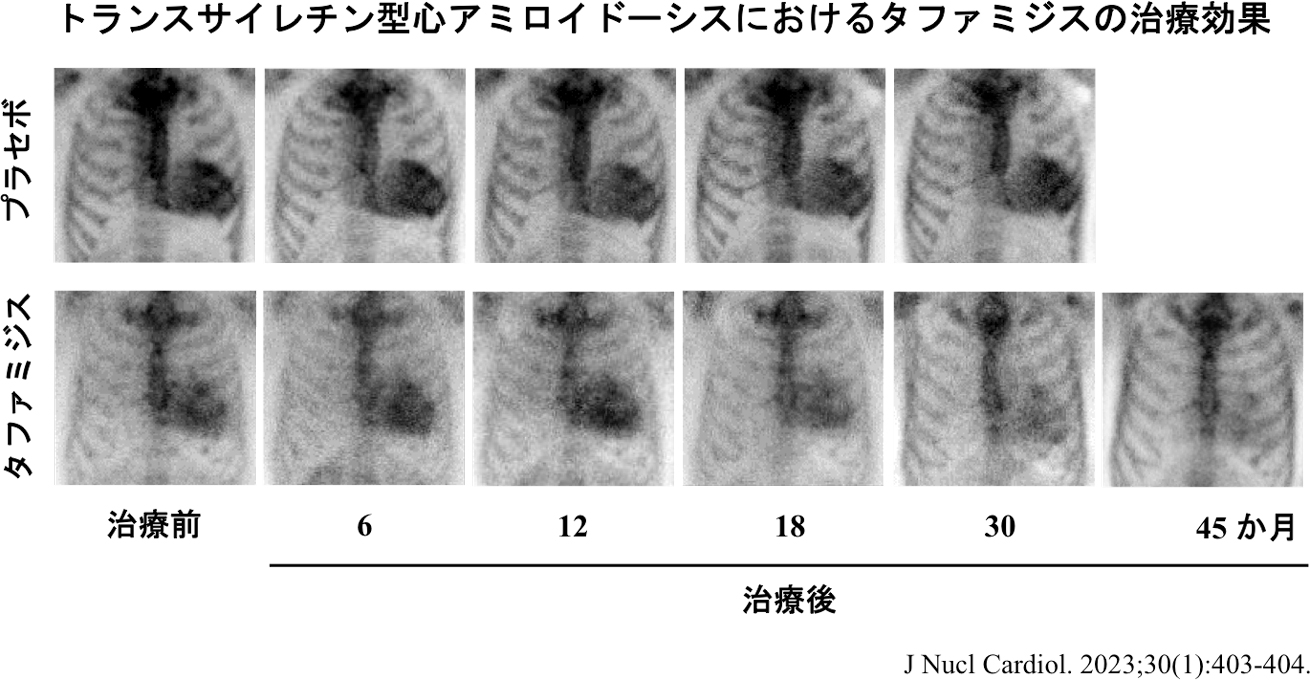

画像診断班は、エコー、CT、MRI、核医学イメージングを用いて脳・冠動脈疾患、心不全、不整脈、大動脈疾患、また心不全の基礎疾患となる心筋症、弁膜症、肺高血圧症の診断や病態評価、治療効果の判定を行っています。最近では、MRI T1 mappingを用いて組織性状、エコーやMRIを用いたvector flowで心血管内の流動力学を評価できるようになってきました。複数の画像検査を組み合わせ多角的に評価することで形態・機能評価のみでなく、組織性状や局所で起こる分子の挙動を把握し、病理学的検討も加えて、より正確な画像診断を目指しています。インターベンション専門医、不整脈専門医、肺高血圧症専門医、心臓血管外科の先生方と画像を通じて、診断や治療方針の協議を密に行い、日々の診療に携わっています。大動脈弁狭窄症に対する経皮的大動脈弁埋め込み術 (TAVI)、僧帽弁閉鎖不全症に対する経皮的僧帽弁クリップ術 (Mitraclip)、閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔焼灼術 (PTSMA)では、エコーが鍵となる検査であり、SHD心エコー図認証医が周術期の評価に従事しています。臨床研究では、FDG-PETを用いて冠動脈プラークやステント留置後の炎症を描出し、イベントやステント合併症を予測することが可能であることを報告しています。また、重症心不全における褐色脂肪細胞の活性や大動脈疾患発症・進展における血管炎症の役割についても評価しています。最近注目されているトランスサイレチン型心アミロイドーシスにおけるテクネシウムシンチグラフィーの心臓集積活性や予後予測指標について包括的に検討しています。

医用工学と画像解析技術の進歩により低侵襲で高解像度イメージングを用いて診断や治療評価を行う時代になっています。新たな病態を解明し、新たな知見を発信していくことが我々の使命と考えています。心血管病の画像検査に関するご用命がございましたら、お気軽にご相談ください。

-

スタッフ紹介田原 宣広、本多 亮博、戸次 宗久、緒方 詔子、吉村 英恵

肺高血圧症班

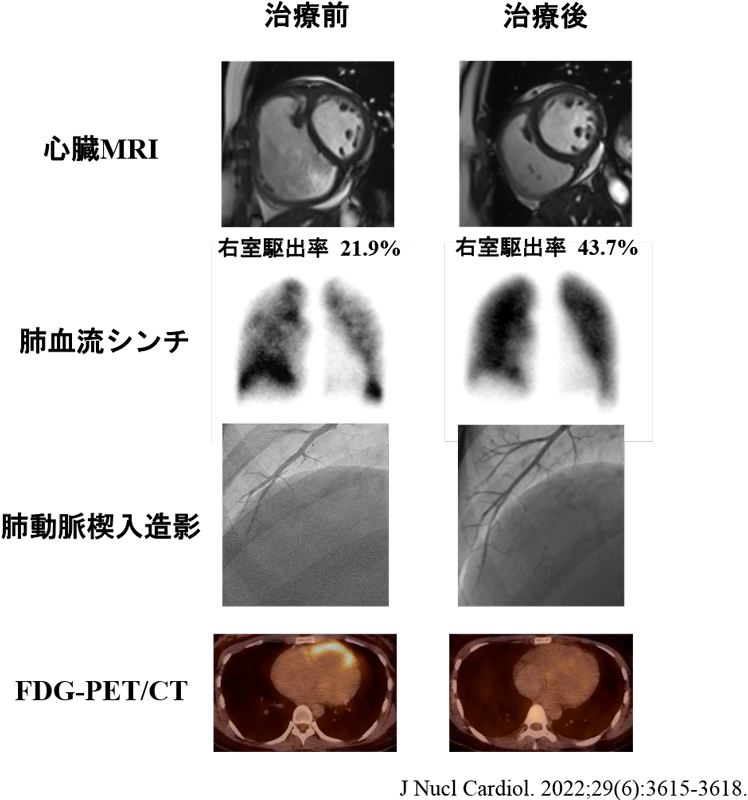

肺高血圧症を引き起こす基礎疾患は、膠原病、先天性心疾患、門脈圧亢進症、感染症など多岐にわたっており、膠原病内科、小児循環器科、呼吸器科、心臓外科など複数科の医師とチーム医療を行い、全てのタイプの肺高血圧症診療を得意としています。これまで、肺高血圧症治療薬の臨床試験に数多く参加をし、その生存率は向上しています。肺高血圧症の診療体制は組織的に行われており、福岡県のみならず九州全域の患者様の診療に携わっており、常に最新の診療を提供することができます。肺血管拡張薬の持続静注、皮下注、吸入療法に関する診療実績も豊富であり、分子標的薬の国際共同臨床試験にも参加しています。慢性肺血栓塞栓症性肺高血圧症に対する肺動脈バルーン拡張術においても日本循環器病学会の肺動脈バルーン拡張術実施医が在籍しております。自施設での治療実績や最新の研究を国内外へ積極的に発信しています。肺高血圧症は、多くの薬剤開発により治療可能な疾患となりましたが、生活していく上で問題となることはたくさん残されています。少しでも患者様の問題解決につながるように肺高血圧症患者会への支援も積極的に行なっています。多くのニーズに応えていくために診療だけではなく、生活環境などのサポートをコメディカルと協力して行ない、包括的な診療を常に提供できるように務めています。

エンドセリン受容体拮抗薬、 ホスホジエステラーゼ5阻害剤、プロスタサイクリン持続静注を 初期から併用した 遺伝性肺動脈性肺高血圧 症例を示します。初期併用療法により血行動態、心電図や画像所見を改善させることができました(表、図)。

| 治療前 | 治療後 | |

|---|---|---|

| 収縮期肺動脈圧 (mmHg) | 92 | 27 |

| 拡張期肺動脈圧 (mmHg) | 49 | 12 |

| 平均肺動脈圧 (mmHg) | 61 | 19 |

| 肺動脈楔入圧 (mmHg) | 8 | 6 |

| 右房圧 (mmHg) | 7 | 2 |

| 心係数 (L/min/m2) | 1.97 | 5.80 |

| 肺血管抵抗 (Wood units) | 26.9 | 1.5 |

-

スタッフ紹介田原 宣広、本多 亮博、戸次 宗久、杦山 陽一、古賀 祐樹、緒方 詔子

心臓・血管

リハビリテーション、

血管新生班

急性心筋梗塞、狭心症、大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後、心不全、閉塞性動脈硬化症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後を対象に、急性期から前期回復期の入院患者については早期離床と社会復帰を目指す積極的なリハビリテーションのプログラミングを心掛け、長期予後を改善する疾病管理プログラムを多職種包含チームで実践しています。サルコペニアによる下肢筋力の低下著しく、従来の運動療法開始が困難な患者の早期筋力回復を目指す神経筋電気刺激療法の機器も常設しており、その他、ベッド上エルゴメーター運動や、上肢エルゴメーター運動、神経筋電気刺激と有酸素運動のハイブリッド運動など様々に工夫を凝らした運動療法を実践しています。後期回復期から維持期における外来患者については大学病院と医療センターの2施設で広域対応の切れ目ないリハビリテーションを実践しています。

閉塞性動脈硬化症や血栓性閉塞性血管炎(バージャー病)の中には、これまでの治療法では改善が得られない重症例も存在します。そのような重症例は、上肢や下肢に難治性の安静時疼痛や皮膚の潰瘍・壊疽を認め、日常生活が著しく制限されるだけでなく、近い将来、肢切断を余儀なくされることも珍しくありません。このような重症例を救済する治療法の一つに血管新生療法があります。患者さん自身の皮下脂肪組織から抽出した組織再生(幹)細胞を血流の悪い筋肉内に注射投与し、側副血行血管数を増やすことで血流の増加を図る方法です。厚生局の実施認定施設である当院では、短期入院の自由診療で実践しています。

-

スタッフ紹介佐々木 健一郎、仲吉 孝晴、吉川 尚宏、高田 優起、吉賀 巧

大動脈班

大動脈班は大動脈疾患(大動脈解離と大動脈瘤)の分子病態解明に取り組んでいます。いずれの疾患でも大動脈壁の破壊による大動脈破裂や末梢虚血により致死的な転機を辿ることが稀ではありません。両疾患は時間経過の点で大きく異なっており、大動脈瘤では年単位の慢性的な組織破壊の末に大動脈破裂が起こるのに対して、大動脈解離では前兆なく突然起こる組織破壊が急速に進行することが特徴です。

大動脈瘤の病態解明はこの20年ほどで大きく進歩しましたが、突然起こる大動脈解離の病態を解析することは困難で、そのメカニズムは未だ謎に包まれています。大動脈班では大動脈解離の謎を解くことに重点を置いて研究活動を行なっています。

大動脈班では大動脈解離の謎を解くために内科系、外科系、基礎系研究者の協力、さらに学外研究者との連携により動物モデルの病態とヒト病態を対応させる多面的なアプローチをとっています。また、解離発症までの時間経過を観察できる動物モデルを開発し発症メカニズム解明に取り組んでいます。

班のメンバーはそれぞれが独自の研究プロジェクトを持っており、試行錯誤を重ねながら様々な病態促進因子や抑制因子を発見しています。チームアプローチとして動物モデルの作成方法や解析方法を共通化し、プロジェクト相互の連携による病態解明を進めています。また、全プロジェクトでトランスクリプトーム解析を行い、解離病態で発現が変動する約2,000個の遺伝子の発現制御ネットワークを明らかにしています。

大動脈班の研究は特定の分子介入研究プロジェクトという点同士をつないで線を形成し、さらに線同士を関連づけるネットワーク解析で面を形成するという戦略を取っています。この戦略に支えられた研究は対外的にも高い評価を得ており班メンバー全員が科学研究費を獲得し、多くの国際学会での発表、国際誌への論文掲載という成果につながっています。

-

スタッフ紹介青木 浩樹、大野 聡子、伊東 壮平、眞島 涼平、柴田 怜、中尾 英智

疫学班

1958年から継続して行っている田主丸検診と2002年から長崎県の離島 宇久島での住民検診が、大きな2本の柱になっています。 田主丸検診は「世界七か国共同研究」の一環として10年に一度のサイクルで約2000名に大検診を行っており、最近では2018年に動脈硬化の検査、栄養調査、身体活動量調査、握力測定や5m歩行速度、ストレス度チェック、認知症の検査など時代のニーズや将来メジャーとなるであろう指標をとり入れ、住民から多くの情報が得られるよう工夫して検診を実施しています。 宇久町検診は毎年7月中旬に2泊3日の日程で約200名の島民に検診を行っており、現在まで計20回、延べ人数は4000名を超えています。検診のデータをもとに住民の循環器疾患有無の状態とそれに関連する要因を明らかにする研究であり、この研究結果を住民に還元することで循環器疾患予防に努めております。

-

スタッフ紹介足達 寿、榎本 美佳、深水 亜子、中村 佐知子、野原 夢、森川 渚、古野 晶子、阪上 暁子、山本 麻紀、

佐藤 宏美、吉村 晴美