Message

教授あいさつ

次世代の

人材育成に向けて

教授 福本 義弘

FUKUMOTO

YOSHIHIRO

2013年に心臓・血管内科主任教授に就任し、10年以上の年月が過ぎました。久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門は、日常診療はもちろん、これまで基礎研究・臨床研究・疫学研究と非常に幅広く情報発信してきております。この10年を振り返ってみて、初代の木村登教授、2代目の戸嶋裕徳教授、3代目の今泉勉教授が築き上げてこられました、古き良き伝統あるこの非常に大きな教室の運営を、4代目の教授としてなんとかやってくることができたのも、教室の皆様と同門の皆様、そして地域医療を支えておられる医療従事者の皆様たちのおかげだと、あらためて深く感謝する次第です。

これまで「動脈硬化性疾患」「心不全」「肺高血圧症」「不整脈」の領域において、そして最近では「腫瘍循環器」の領域において、基礎研究・臨床研究・疫学研究・ビッグデータ研究を精力的に行い、継続的に世界に向けて情報発信しております。久留米大学心臓・血管内科では「診療・基礎研究・臨床研究」のバランスを保つよう心がけており、今後さらに発展させてゆかねばならない重責を、肝に命じているところでございます。

さて、本教室の理念として、「人材の育成」を掲げてきました。その人材育成の一環として、これまで以上に取り組みを強化したのが、若手とともに行う医学研究です。英文原著論文および英文症例報告、英文総説を発表し、毎年のように医局員が学術賞を受賞しております。これらすべては、医局員個々の日々の努力と、その影にあるご家族の支えや協力、そして同門の先生方の数々のお力添えをいただきました結果であります。この場をお借りし、深く感謝申し上げます。この人材育成には、従来の医学研究および、心の技術を含めた医療技術の習得に加えて、今後のわが国の医学・医療のあり方を見据えていく力を身につける、ということが必要となります。様々な発展経路の可能性がありますが、これまで通り、「女性医師が働きやすい環境作り」「ビッグデータ解析」「ロボット補助」「AIの活用」といったことがキーになると思われます。世の中の進歩を機敏にキャッチしながら、周囲より一歩前に進んで行く意気込みで、さらに精進して参ります。

これまで諸先輩方が築いてこられた歴史と伝統ある当教室の業績、人材育成をさらに充実・発展させるべく、常に医局員に必要な事、医局員の声、医局員の心に沿った運営に勤めて参りたいと存じます。そして、私自身も常に医局員と共に増々精進して参ります。今後とも、皆様のご指導・ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。

医局長あいさつ

地域医療の発展に貢献し、

世界に羽ばたく

医療人を目指して

講師、医局長 仲吉 孝晴

NAKAYOSHI

TAKAHARU

当科は2024年で創立66周年を迎える歴史ある科で、現在学内72名、学外101名の計173名の医局員、関連病院28施設、同門会会員数は525名を有する国内有数の医局です。医局員の出身大学は久留米大学が最も多いですが、最近は新入医局員の半数程度が他の国立・私立大学出身であり、様々な出身大学、バックグラウンドの先生がお互いに協力し、切磋琢磨する非常に明るい雰囲気の中、日々の臨床・研究・教育にあたっています。私たち「心臓・血管内科」は、心臓はもちろん、全身の血管病を治療の対象としています。心筋梗塞や不整脈、弁膜症心筋症、心不全といった心臓の病気はもちろんのこと、大動脈疾患、閉塞性動脈硬化症などの末梢動脈疾患、そして肺高血圧症などの肺血管も含めたすべての循環器疾患を診ることができるプロフェッショナルな科です。また、それらの原因である高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣全般の管理と運動・食事などを含めた包括的な心臓リハビリテーション、そして心不全緩和ケアにも力を入れ、病気の予防、急性期から慢性期、そして終末期まで患者さんの一生に寄り添った医療を提供することを心がけています。

循環器内科はどうしても急性期や重症の患者さんが多く、特にCCUでは24時間体制で救急診療にあたっており、機械的補助循環を有する重症心疾患症例は全国屈指の症例数となっています。また病棟でも植え込み型補助人工心臓症例や心臓移植待機症例などの重症心不全の管理も行なっており、忙しくなる時も当然あります。しかし、私たちは一人の患者さんに「チームで協働」することで医師個人の負担を軽減するとともに、「患者さんに寄り添い、自ら考え行動する」を理念に最適な治療を提供しています。医師個人のワークライフバランスも重要視しており、実際私たちの医局は全医局員の3分の1が女性医師であり、産休・産後に様々な形で復職する先生がほとんどです。最近では男性医師の育休取得もあり、仕事と家庭を両立しながら生き生きと活躍している医師が多いことも当科の特徴の一つです。それができるのは人材が豊富であることはもちろんですが、教授の「家族のような医局」を目指したいという思いのもとお互いが支え合って、患者さんのために医療を行える多くの素晴らしい医師がいるからだと思います。当科には「これまでの歴史を受け継ぎながら、地域医療の発展に貢献し、世界に羽ばたく医療人を育成する」というモットーがあります。忙しい診療科ではありますが、私たちは若い先生たちの未来を育むために最大限のサポートを行います。是非気軽にご連絡をいただき、一度この雰囲気を味わっていただければと思います。

皆様の入局を心よりお待ちしています!循環器診療の未来のためにも一緒に頑張りましょう!!

沿革

久留米大学の歴史とともに発展してきた講座です。

「日常・救急診療」の他、循環器病研究所を有し「教育」「基礎研究」「臨床研究」「疫学研究」が

いずれも充実しており、質の高い医療を提供しています。

-

1958

木村 登初代教授

当科は1958年(昭和33年)に木村登初代教授のもと久留米大学内科学第三講座として開講し、翌1959年に循環器病研究所が開設されました。この循環器病研究所は内科・外科・小児科が共同で循環器病の基礎研究・臨床研究に取り組む我が国初の画期的な研究所でありました。ここでベクトル心電図や国産第一号の心臓カテーテル造影装置、急性心筋梗塞に対する早期心臓リハビリテーションなどの臨床・研究は国内外の循環器病学の黎明期を牽引してきました。そして、この循環器病研究所からは今なお世界に向けて新たな研究成果を発信しています。また、開講当初より世界7カ国共同研究の一環として田主丸疫学研究を開始し、現在も同地区での住民検診を継続しており、これらの膨大なデータから発信される循環器病の危険因子や予後調査の結果は世界的にも注目されています。

1958年 久留米大学医学部内科学第三講座開設。同年ミネソタ大学Ancel Keys教授らとともにSeven Counties Study(世界七カ国共同研究)として田主丸・牛深疫学研究を開始。

1959年 循環器病研究所開設

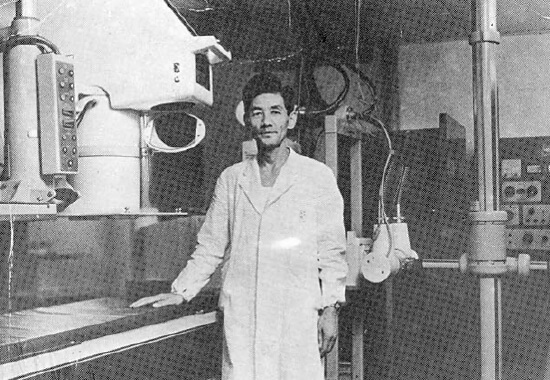

1959年 循環器病研究所の木村初代教授

-

1977

戸嶋 裕徳第二代教授

1977年(昭和52年)からの第二代戸嶋裕徳教授時代は肥大型心筋症をはじめとした特発性心筋症の病因、病態、治療研究において我が国の心筋症研究をリードしてきました。特に病因として心筋βミオシン重鎖の遺伝子異常など解明し、今日の循環器病学における分子生物学の発展の端緒を開きました。また、心臓リハビリ病棟と救命センターにCCUを開設し、現在に続く当科の礎を築かれました。戸嶋教授は日本心臓リハビリテーション学会の初代理事長にも就任され、我が国の心臓リハビリの発展に大きな貢献をされると同時に、日本の心臓移植の再開に尽力し、我が国で初めての臓器提供の意思表示カードを作成されました。

1980~1996年

腎高血圧 野村 岳而教授

1993年10月

田主丸研究 35周年シンポジウム -

1994

今泉 勉第三代教授

1994年(平成6年)からの第三代今泉勉教授時代には腎臓内科学講座が当科から分離独立する形で設立されると同時に、高血圧・血管領域や糖尿病、画像診断など次々に新しい研究が生み出され、動脈硬化による全身のあらゆる血管を対象とすることから2006年(平成18年)に講座名が現在の「心臓・血管内科」に変更されました。また、骨髄細胞を用いた血管新生療法は基礎研究から臨床応用までを行い、再生医療としてはじめて高度先進医療の適応を受けました。

1996年~2000年

腎高血圧 奥田 誠也教授

1996~2008年

久留米大学医療センター

古賀 義則教授

2005年~2015年

久留米大学医療センター

池田 久雄教授 -

2013

福本 義弘第四代教授

2013年(平成25年)からは福本義弘教授が第四代教授として着任され、歴代の伝統を引き継ぎながらも、新たに肺高血圧症や弁膜症の分野にも積極的に取り組むようになり、日々臨床と研究に励んでおります。

2010年〜2021年

久留米大学地域医療連携講座

足達 寿教授